Блог

Главная ценность в жизни человека – это семья. Та, в которой он родился и вырос, которую создал сам, та, которую оставит после себя. Семья как основа рода и нации была и остается важной темой любого общества и в любое время. Отношение к семье как к части общины и месту обитания у наших предков было очень серьезным и даже сакральным. Давайте в очередной раз заглянем в крестьянскую избу прошлого века и посмотрим, что представляла собой семья в то далекое и не всегда благополучное время.

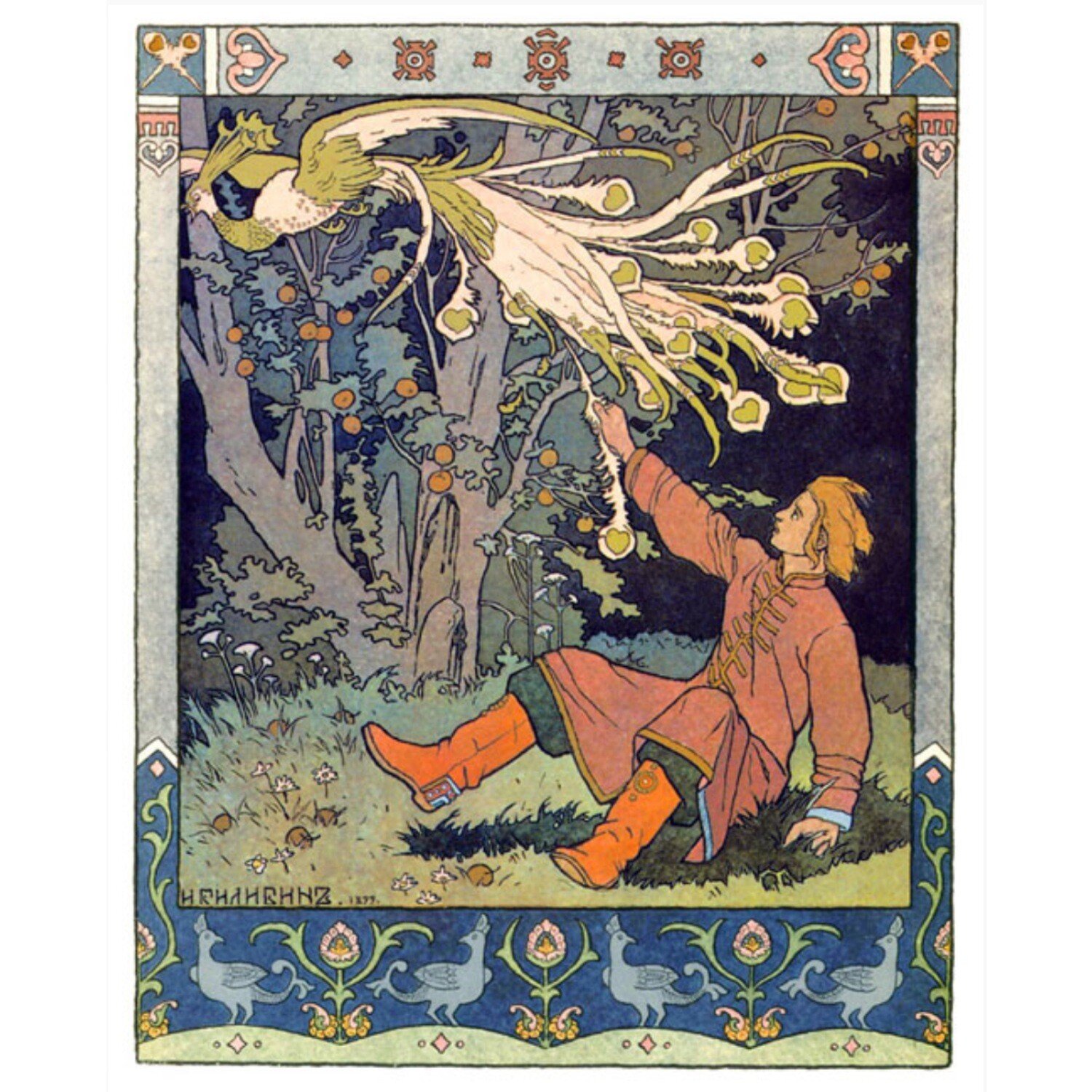

Поначалу может показаться, что сказочный герой – это только Иван. Уж очень часто сказители употребляли это имя, да и герою на долю выпадали такие испытания, что потрясенный читатель или слушатель долго не мог прийти в себя от небывалости всех его приключений и счастливого разрешения конфликта. Другими словами, все сказочные «трудности», через которые проходит герой, ассоциировались только с этим именем.

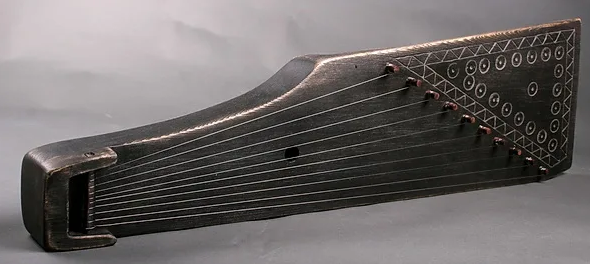

В большом разнообразии известных в среде ученых-исследователей и обычных музыкантов-любителей гуслей, самым древним, сохранившимся, сбереженным инструментом считаются гусли, принадлежавшие некогда Трофиму Ананьеву, крестьянину Санкт-Петербургской губернии Лужского уезда Яблонецкой волости деревни Деевы Горки.

Когда человек читает или слушает сказки, то старается не упустить ни одной даже самой мелкой и незначительной детали. Ведь в этих волшебных историях важно все до мелочей. В них читатель с азартом и упоением следит за стремительно развивающимся сюжетом, за героями и их поступками, за причинами этих поступков и их последствиями.

Весну всегда ждали с радостью и нетерпением. Но она хитрая, приходила не сразу, а только когда хорошо и почтительно позовут, как говориться, по особому приглашению. Только после этого она сможет набирать полную силу и отдать человеку свое тепло сполна. Иными словами, чтобы весна поторопилась, ее надо было хорошо позакликать.

Скоро наступит Пасха – Великий День. Готовятся к ней верующие заранее: соблюдают Великий пост, заботятся о чистоте своих помыслов, помогают ближним и нуждающимся, делают добрые дела. А в Чистый четверг все хозяйки начинают красить яйца.

Как мы уже знаем, отношения к деревьям и кустарникам у наших предков были очень серьезные. Каждое растение воспринималось не только как источник благ, но и как носитель определенного образа и смысла. В этом ряду верба еще со времен древних славян считалась священным деревом и символизировала непрерывность и постоянство жизни.

Мы уже обращали внимание на то, что заготовлением впрок съестных припасов крестьянская семья занималась самостоятельно. Обеспечить себя на долгую зиму надо было не только хлебом. Необходимо было вырастить и убрать урожай овощей, корнеплодов, плодов, ягод и других продуктов, позволявших пережить суровый зимний период. И не только вырастить, но и сохранить. Засушить, засолить, наквасить, сварить, одним словом, приготовить так, чтобы большой крестьянской семье хватило пережить долгую беспросветную зиму и строгие постные дни.

Сдержанность и умеренность всегда считались ценными качествами и входили в ряд достоинств в поведении человека. Частенько от них зависели качество и продолжительность его жизни. Нормы поведения и принятый в общине порядок устанавливали свои правила и систематизировали жизненный уклад, исходя из необходимости экономно и рачительно вести хозяйство. Поэтому существовали некие запреты на употреблении той или иной пищи в определенный период времени. Речь идет, в первую очередь, о держании церковных постов и соблюдении постных дней на неделе.

Архитектура Владимиро-суздальского княжества – это образец уникальных и неповторимых построек, названных поэзией в камне. Это вместилище древних образов, приоткрывающее миру Русское средневековье.

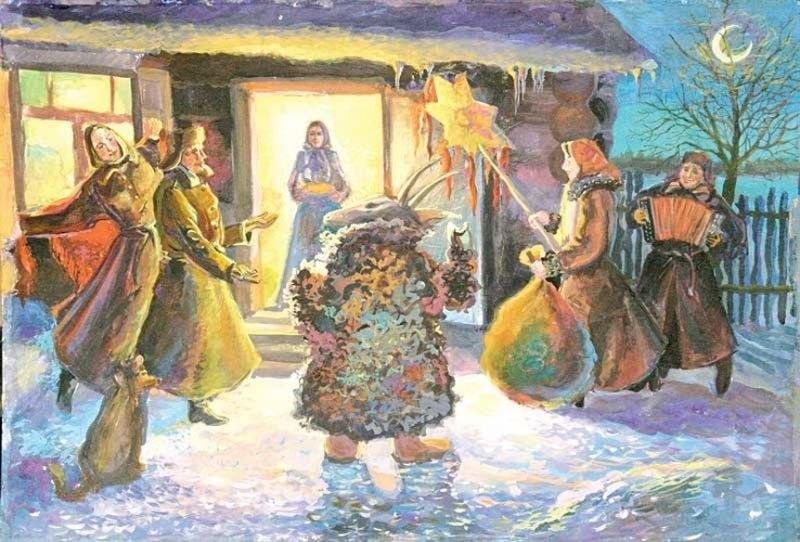

Приближается время Святок, а это значит, что вновь начнутся шумные гулянья, молодежные игры и бесчинства, пойдут колядовщики, мир будет создаваться наново, и опять зазвучат Виноградия – специальные песни, исполнявшиеся при обходе дворов в деревнях Псковской области и северо-запада.

В наше время мы не часто задумываемся, откуда что взялось. У нас есть жилище, обставленное мебелью, и нам кажется, что так всегда и было. Иной раз трудно поверить, что простых, привычных нам бытовых предметов когда-то не было, или они были немного иными. Например, обычный стол – важный и незаменимый предмет современного быта – в своем теперешнем обличии появился не сразу.

На просторах интернета мы случайно обнаружили одну любопытную репродукцию с картины Юлии Литвиновой, красноярской художницы и дизайнера, создающей свои работы в жанре, который так и хочется назвать «страшная-страшная сказка». Работы мастера могут испугать кого угодно. Но мы с читателями не из робкого десятка.

Продолжаем разговор об осетинских музыкальных инструментах, звучавших в древности еще у Нартов. В эпосе упоминается духовой инструмент — удевдз. Согласно легенде, сделал его небесный кузнец Курдалегон и подарил в честь рождения близнецов Ахсара и Ахсартага. Название этого инструмента тоже всходит к слову уд, что в переводе означает «душа». Удевдз – это чудесная свирель, что не нуждалась даже в музыканте: она сама издавала изумительные звуки и веселила Нартов во время их ритуальной трапезы.

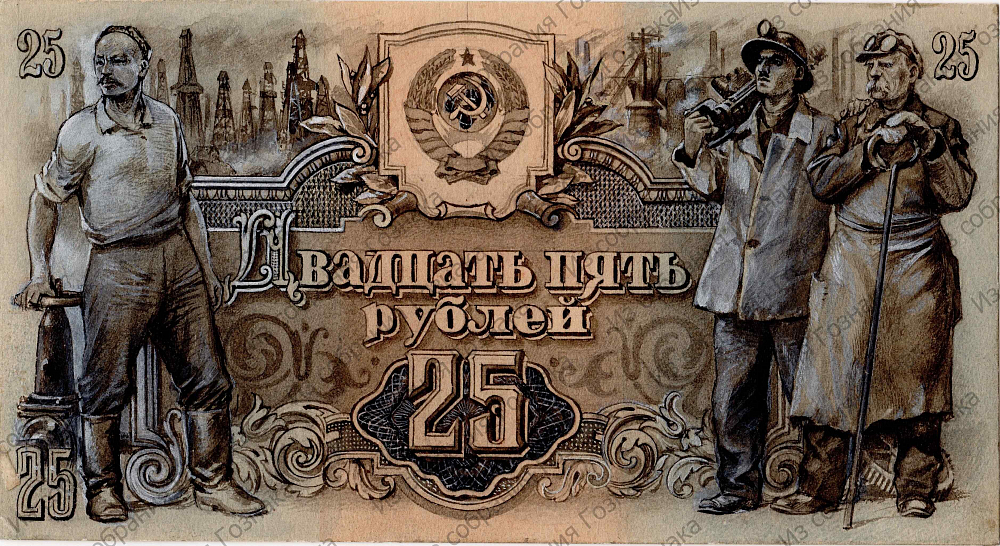

Продолжаем разговор о деньгах. Сегодня речь пойдет о бумажных купюрах, появившихся наряду с монетами. Произошло это в 1769 году, и с этого времени бумажные деньги стали частью финансовой системы и свидетелями разных исторических событий.

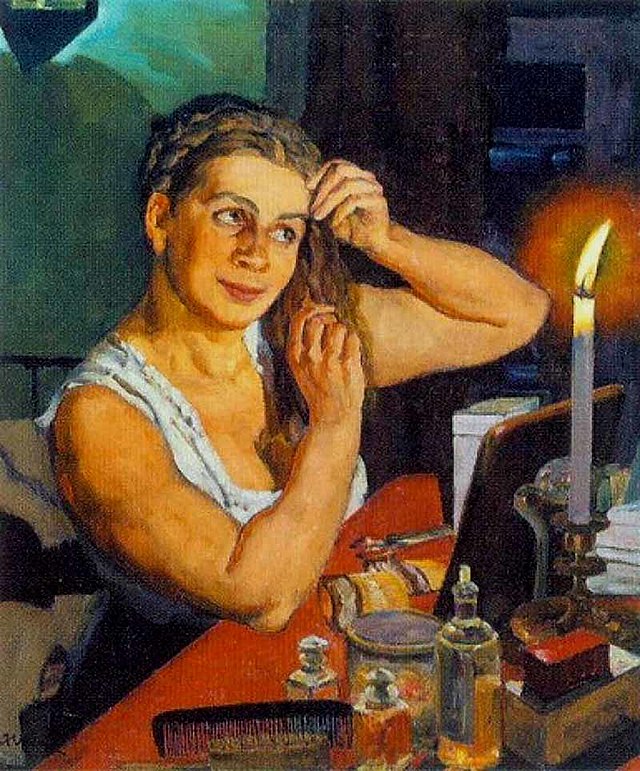

О чем могло сказать человеку зеркало, этот таинственный предмет, позволяющий увидеть мир в ином, отраженном виде? Что наши предки могли в зеркале увидеть, кроме собственных отражений? Разбираемся!

Вот уже отшумели Святки, а зима все продолжается. Но наблюдательный предок подмечает: как только зима морозу прибавит, так солнце уже вовсю на лето засматривается. Между Святками и Масленицей особенно внимательно следили за погодой. Примечая, судили о предстоящей весне и прогнозировали урожай. Несмотря на долгие зимние праздники, главной задачей было обеспечить свое существование.

Продолжаем разговор о неравных браках. В прошлой статье мы рассматривали браки, неравные по возрасту, и нашли в них как дурное, так и положительное. И в большинстве случаев, особенно в крестьянской среде, неравные по возрасту браки были своеобразным способом выживания.

За морем телушка полушка, да рубль перевоз, не было гроша, и вдруг алтын, копейка рубль бережет. Эти фразы знакомы всем, и речь в них идет о деньгах, вернее о денежных единицах, бывших когда-то в ходу у наших предков. Рассмотрим, что это за единицы, как они расценивались и почему имели такие названия.

Время идет, масленица уже на пороге, а за ней и весна. Пора вспомнить масленичные традиции, привычные и не очень.