Продолжаем разговор о геральдике. Образы, что становятся символами населенных пунктов, всегда несут в себе определенный смысл и характеризуют местность по особым признакам и качествам. О животных на гербах мы уже говорили. Теперь нам стоит обратить внимание на музыкальные инструменты.

В мире есть страны и города, в прямом смысле живущие под знаком музыки. Африканские барабаны на гербах Ганы и Уганды будто бы задают ритм их непростой жизни. Кельтская арфа отсылает к историческим событиям Ирландии. Трубы, рожки, флейты, лиры и бубны на гербах российских городов и поседений заставляют прислушиваться к старинному звучанию регионов.

Среди этого «геральдического оркестра» особенно радостно было обнаружить гусли. Пусть в непростое и противоречивое для большой страны время, пусть в эпизодической и иллюстративной роли, как дополнение к основному образу, но они занимали и занимают свое историческое место в символике. Давайте по порядку.

В Псковской области есть небольшой городок Печоры. Своё название он получил от исконно русского слова печора или «пещера», поскольку первоначально возник как обитель отшельников, живших в выкопанных ими пещерах. С пятнадцатого века в Печорах существует монастырь. Он известен как одно из самых намоленных и святых мест в России. Паломники со всего мира приезжают сюда, чтобы поклониться святыням и проникнуться христианским духом приграничного городка. С монастырем связано много легенд и поверий. Обитель берет свое начало с обнаружения пещер, в которых теперь совершаются захоронения. Во период гонения на христианство в тридцатых годах, а также во время Великой Отечественной войны монастырь никогда не закрывался. Никакие войны и смены идеологии не сломили древнего христианского духа обители.

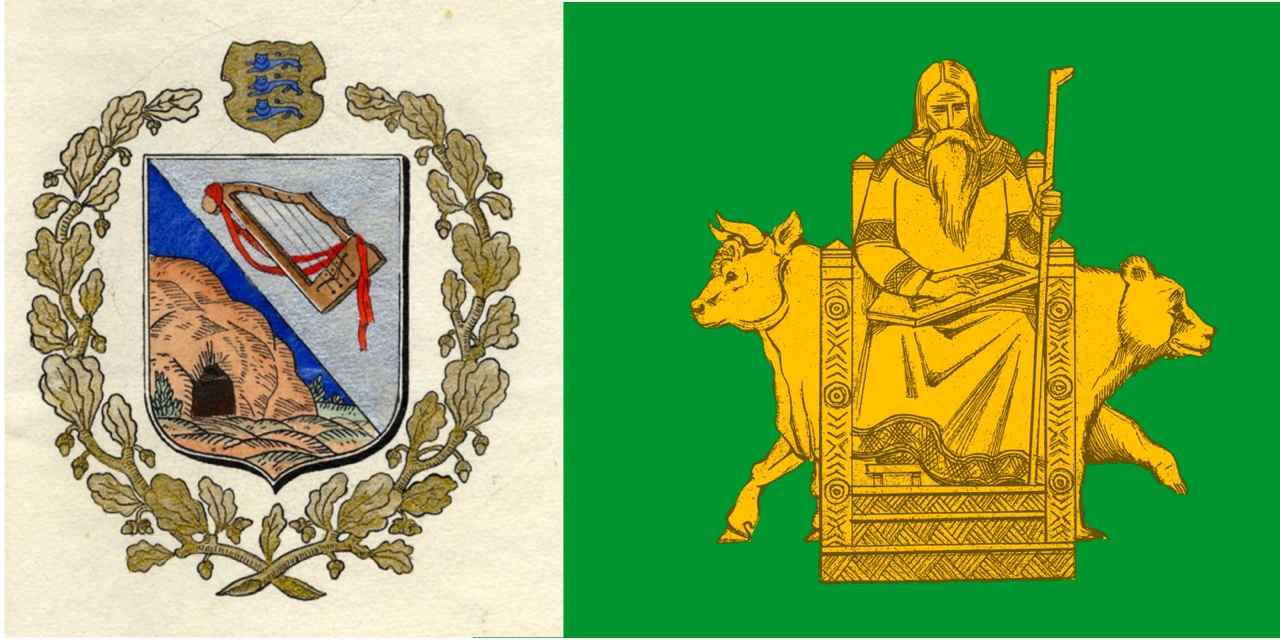

Монастырские пещеры красуются в настоящее время на гербе города. Это исторический символ Пригорода Печоры Псковской губернии Псковского Наместничества, Высочайше утверждённый 29 декабря 1782 года. Но был небольшой промежуток времени, когда герб был иным.

Печоры всегда находились на границе с Эстонией. И сейчас, как и прежде, являются последним русским гордом в этом направлении. Такое географическое положение, а также ряд исторических и геополитических событий вносили порой изменения в привычный уклад приграничных регионов.

В 1920 году по условиям Тартуского мирного договора город Печоры вошёл в состав Эстонии и стал называться на эстонский манер Петсери (Petseri). Изменился и герб города. Первоначально рядом с пещерами изображался лазоревый лев (с чего бы вдруг?).

В 1937 году действовавший в то время президент Эстонии Константин Пятс утвердил герб уезда Петсери. Символ уезда стал отражать одну из ярких особенностей Печорской земли – музыкальность живущего на ней народа. На гербе, помимо пещер, в верхней части появились три голубых льва, а на лазоревом щите изображался золотой каннель с пятью струнами.

В 1940 году Эстония вошла в состав Советского Союза, а в 1945 году уезд Петсери снова стал русской территорией и вскоре приобрел былую символику, но это уже другая история. О городке Печоры и замечательных людях, составивших его культурное наследие мы расскажем в следующих заметках.

А теперь наш путь лежит в Ленинградскую область. Эта богатая своими традициями местность тоже преподнесла нам культурный сюрприз.

Небольшой городок Волосово представляет интерес, как и многие населенные пункты Ленинградской области, богатые своей давней историей и самобытной культурой. Как давно он существует? Судя по всему, это древняя земля.

По легенде на месте будущего городка Волосово, между селениями Кандакюль и Сельцо, в древние времена находилось святилище Велеса. Этим объясняется такое название вновь возникшего населенного пункта. Также существуют свидетельства, что первые упоминания о Волосово относятся к 1499 г. Точная дата его основания неизвестна, но на карте Ингерманладии, составленной А.И.Бергманом по документам 1676 года, уже было селение Волосово (указано как Wolosowa). Упоминается оно и в «Географическом чертеже Ижорской земли» Адриана Шонбека 1705 года.

Герб населенного пункта Волосово призывает остановиться и без суеты подумать об изображенных на нем персонажах. Что мы видим?

На ярко зеленом фоне восседает на золотом троне старец в длинной древнерусской одежде. Правой рукой он придерживает на своих коленях гусли, в левой руке у него посох. Из-за трона по обеим сторонам вправо выходит золотой бык, а влево такой же золотой медведь. Из названия городка становится очевидно, что этот старец – никто иной как Велес, древнеславянский бог плодородия, земледелия и скотоводства. Медведь и бык – это и животные, воплощавшие в себе силу древних стихий, и древние божества времени тотемизма.

По мнению Бориса Рыбакова, ученого, исследовавшего славянское язычество, Велес – это дух убитого медведя, которого необходимо было задабривать. Медведь — это лесной царь, хозяин, которого просили о сохранности всей скотины. Рыбаков также пишет, что Велес мог выступать как в виде медведя, хозяина леса, так и в виде быка, представителя рогатого богатства. Медведь — символ предусмотрительности, а бык – плодородия и процветания.

Ну а гусли, как древний инструмент, возникший вместе с человечеством, находятся на самом законном месте, среди изображений, относящихся к стародавним временам в русской славянской истории.

В современной трактовке они символизируют богатую древнюю культуру. В геральдическом описании упоминается «Слово о полку Игореве» и герой этого эпического произведения Боян как Велесов внук. Но смысл гуслей здесь, однозначно, глубже. Как и смысл самого герба.

Гусли также можно встретить также на гербе Рощинского городского поселения Выборгского района Ленинградской области, на флаге Первочурашевского сельского поселения Чувашии, а на флаге Калевальского района Карелии изображено кантеле. И это говорит о значимости инструмента и богатых традициях игры на нем.

Автор: Мария Зинина

Фото: Герб Петсери и Волосова, из свободных интернет источников