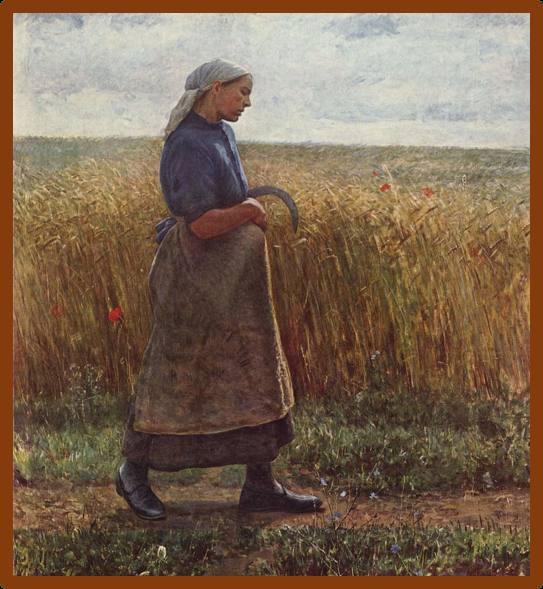

Выносливость и необыкновенное терпение женщины проступает в каждой из этих поговорок. Непокорённая духом, она производит на свет ребенка и тут же возвращается к жатве пшеницы. Не правда ли, звучит героически и отчасти вызывает гордость за «слабый пол»?

В XXI веке женщине нередко приходится слышать упомянутые выше фразы, ведь миф о простоте деторождения годами передавался буквально «с молоком матери». С ранних лет девочка знала, что ей предстоит «обабиться», и этот процесс считался чем-то легким и обыденным. Однако реальность родов до появления медицины, была совсем не проста, а наоборот собирала вокруг себя тысячи мифов и смертей.

В зажиточных крестьянских семьях беременная могла рассчитывать лишь на добротный кусок за обеденным столом или на поблажки в работе по дому. У нищих же, каждый был сам за себя, а потому работа не останавливалась даже в этот сложный для женщины период.

Сразу после родов повитуха шла топить баню, вела в нее роженицу и несла младенца. Обязанностью бабки было «истопить три бани» (т. е. 3 раза), после чего она считала свое дело законченным. Затем ее одаривали, кто чем мог, и она уходила домой. Роженица не работала только в течение первых 3 дней после родов, т. е. пока не сходит 3 раза в баню. Но и эти первые дни она никогда не проводила полностью в постели. Сама ходила в баню, помогала бабке справляться с ребенком. (Русский народ. Вера и обычаи. Работа и быт. Будни и праздники. Этнографическая энциклопедия. Том 1 (А-Н))

К девушке в положении не относились по-особенному; напротив, ей могли в шутку сказать, что она «раздалась», или заглянуть на чай с гостинцами, дабы подивиться на округлившийся живот. Повсеместно считалось что беременной женщине нельзя отказать в просьбе, особенно если она касается еды, иначе мыши изгрызут одежду. Пришедшую в дом беременную сербы стараются как можно лучше угостить, иначе в доме разведутся мыши. И как видите делалось это не во благо беременной, а лишь для того, чтобы предостеречь свой дом от беды. Но вот известие о родах не становилось достоянием общественности, а наоборот скрывалось. И считалось что роженице предстояло отмучиться за каждый волосок узнавшей дату родов. И чтобы нейтрализовать случавшееся, следовало расплести косу расчесать волосы и распустить их, той кто вызнала день родов,

Узнать же о «прекрасном положении» можно было по разным приметам. Например, если подол платья завернётся при переодевании, если наступить на мужские штаны или узреть во сне или наяву журавлей — всё это трактовалось как предвестие скорого материнства.

За соблюдением примет, призванных оберегать беременную, зорко следили домочадцы. Приближенные к ней тщательно присматривали, чтобы беременная не пренебрегала народными запретами и внимала их наставлениям.

Так, к приметам, за которыми следили, можно отнести такие:

Беременная остерегалась пинать домашних животных, ибо считалось, что удар, нанесённый собаке или свинье, отзовётся болью в спине и ногах самой женщины.

Взгляд на пожар, сопровождавшийся испугом, почесыванием тела, мог стать причиной появления у младенца «обожжённого» родимого пятна.

Считалось, что выплескивание воды с крыльца сулило младенцу мучительную рвоту, а расчёсывание волос в праздничный день вызывало чесотку.

Занятия шитьём в определённые дни символически связывались с риском рождения слепого или глухого ребёнка, ибо игла могла «зашить» ему глаза или уши.

Запрещалось также смотреть на юродивых и калек, дабы через взгляд не перенести недуг на дитя.

Сильный испуг, например, при встрече с волком, мог привести к росту «волчьей шерсти» на теле новорождённого (со слов Попова Гавриила Иванович (1856-1909).)

Однако существовали и такие суеверия, в которых женщина, вынашивающая младенца, представала как существо, соприкасающееся с потусторонним миром, двойственной натурой, вмещающей в себя и свет, и тьму.

Поэтому, к примеру, беременным запрещалось присутствовать при пробивании новых колодцев — иначе вода в них могла уйти или стать непригодной. Если женщина переступала через седло, лошади предстояло тяжело работать в поле. А уж если беременная переходила кому-то дорогу, то неприятностей последнему было не миновать.

В этом последнем поверьи женщину можно сравнить с знакомой всем чёрной кошкой, которую, завидев на пути, все обходили ее с возгласом «Чур меня!».

Согласитесь, это уже мало походит на ту самую бережную заботу о беременности.

На самом деле, идеальный образ роженицы в поле — не более чем миф, призванный подчеркнуть выносливость и «естественность» процесса в противовес современности. Реальность же была куда суровее и сосредоточена на душной тёмной бане на окраине деревни, куда женщину уводили на закате. Роды воспринимались как дело нечистое, опасное, потому эту новость не стремились вынести за порог жилого дома. Там, в бане, роженица доверялась лишь повитухе — одной на всю округу, чей опыт был единственной защитой от смертельной опасности.

Почему же выбор все таки падал на баню? Сакральное место, соединяющее в себе потустороннее и мирское. Почему же нельзя было оборудовать специальное место для родов, чтобы облегчить процесс и сделать его более простым и менее устрашающим?

Значение бани, по народным представлениям, заключалось в том, что она обладала способностью восстанавливать нормальные физиологические процессы в организме родильницы. А также по народным поверьям, в бане, особенно нетопленой, происходило соприкосновение живых людей с «потусторонним миром», основную часть которого составляла нечистая сила. По тем же поверьям «нечистым» представителем «чужого» мира считался новорожденный ребенок и его мать. Но главное почему все таки выбирали баню, она давала возможность «промаять и пропарить» родильницу, чтобы у нее «не спустилась и не скопилась дурная кровь, а шла бы из тела легче и скорее». Так объясняли свое дело бабушки из Медынского у. Калужской губ.

Роженица была в окружении женщин, и в разных народах сам обряд родов проходил по-разному, в одних поверьях повитуха кормила всех орехами с медом, для сладкой жизни с мужем все веселились и запевали песни, а Белорусы например веровали, что обмазав живот кровью белого петуха роды пройдут легче и спокойнее.

Вот и выходит, что расхожий миф о простоте — «раньше и в поле рожали» — вводит в заблуждение. Рожали-то не в поле да, но сама функция деторождения была страшным и непредсказуемым действием, и исход беременности был всегда неизвестен. Женщины умирали. Умирали часто, и эта тень смерти витала над каждой роженицей. И тогда все эти бесчисленные «не пни собаку», «не смотри на пожар», «не переходи никому дорогу» предстают в ином свете. Это была не забота о женщине, а система предосторожностей, призванная защитить от хаоса саму общину. Беременная была подобна свече, зажжённой на ветру: её пламя сулило жизнь всему роду, но один неверный шаг, дурной глаз, нарушенный запрет — и тьма могла поглотить всё. Так что все эти приметы были не про заботу и не про любовь. Они были про глубочайший, первобытный страх. Страх перед тайной рождения, перед ужасом материнской смерти и перед хрупкостью самой жизни, которую женщина несла в себе.

Автор: Коваленко Дарья