Имя Бориса Викторовича Шергина занимает особое место в русской культуре двадцатого века. Его часто называют последним настоящим сказителем, продолжателем устной традиции древних былинщиков и северных рассказчиков. Он был художником, писателем, собирателем фольклора, исследователем народного языка и обрядов. Всю свою жизнь он посвятил сохранению уникального мира северной Руси, прежде всего Поморья и Архангельской губернии. Его сказки, байки, предания и повести звучат так, словно их произносит древний моряк или плотник, знавший и бури, и небесные знамения, и тайны души.

Как же сложилась жизнь этого удивительного человека, и почему его творчество остаётся живым и важным и в наше время?

Борис Шергин родился в Архангельске в семье потомственного плотника и корабельщика. Уже с детства он был погружён в атмосферу северного говора, народных песен, баек и преданий. Его отец строил деревянные суда, и мальчик с ранних лет слышал рассказчики старых плотников, моряков, рыбаков - хранителей устной памяти края.

Позже он писал: «Я сызмальства любил слушать, как отец сказывал, как старики при печке гутарили, как женщины причитали, как море шумит. Всё в душу шло».

Язык, на котором говорили в Поморье, поражал Шергина богатством: старославянизмы, церковнославянская лексика, диалектизмы, метафоры, прибаутки — всё это стало его естественной речевой стихией.

В 1916 году Шергин поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, а затем — в Археологический институт. Он изучает древнерусскую архитектуру, иконопись, фольклор. Позже он будет работать в Музее народного искусства, участвовать в экспедициях на Север, собирать предметы быта, рукописи, обрядовые тексты и песни.

Работа в музее и академическая подготовка позволили Шергину глубже осознать уникальность северной культуры, которую он знал с детства. Он стал не просто наблюдателем - он почувствовал себя наследником и продолжателем.

Изначально Шергин мечтал стать художником, но его литературный дар оказался не менее ярким. Он начал записывать северные предания и сказы, передавая не только сюжет, но и живую речь, колоритную, ритмичную, с повторениями, причитаниями, прибаутками. Уже первая его книга - «У Архангела Михаила» была издана в 1927 году. Ее отметили как уникальное явление в русской прозе.

Шергин писал особым стилем — на северном говоре, с сохранением народной интонации и синтаксиса, иногда даже с орфографией, отражающей произношение. Это делало его тексты сродни устной традиции, создавая эффект «живого рассказчика».

Шергин создал свою особую форму - сказ. В отличие от литературной сказки, сказ - это устное повествование, где важны не только события, но и сам голос рассказчика, его манера говорить, его эмоциональные паузы, вставные конструкции, интонации.

В сказах Шергина сочетаются реалистические детали, фантастика и мифологи. Рядом с плотниками и ремесленниками оказываются лешие, водяные, ангелы, небесные знамения. Его сказы полны глубокой моральной силы и философской мысли о совести, добре и долге. Религиозное чувство становится естественной частью мира, и повсюду, через шутку и прибаутку слышны сатирические нотки.

Один из самых известных его сказов «Про Фому-рыболова» рассказывает о человеке, которому ангел дал задание вытащить из моря рыбью душу. Этот сказ одновременно и смешной, и философский, и глубоко поэтичный.

Шергин был не только писателем, но и художником-графиком, оформлял собственные книги, рисовал миниатюры, создавал заставки в стиле древнерусской рукописи. Он умел соединить слово и образ в единое художественное целое. Его книги часто напоминают визуальные артефакты, они будто созданы не в типографии, а вручную, в скриптории.

Несмотря на уникальность творчества, Шергин в 1930-е годы был назван «архаичным», «непонятным массам». Его обвиняли в «церковности», «реакционности», что фактически означало запрет на публикации.

Однако он продолжал писать «в стол», оформлять рукописные книжечки, общаться с единомышленниками. В их числе были Михаил Пришвин, Павел Бажов, Дмитрий Лихачёв.

Лишь в 1960-е годы творчество Шергина стало публиковаться снова. Интерес к устной культуре, к диалектам, к народной интонации — всё это вернуло Шергина в культурное поле страны. Сегодня Борис Шергин воспринимается как художник, создавший язык, что соединяет древнерусскую традицию и живую народную речь. Он - хранитель памяти русского Севера. В его текстах можно услышать, как говорили, думали и чувствовали люди Архангельской губернии. Его философские сказы поднимают темы добра и зла, смысла жизни, памяти, греха и покаяния.

Борис Шергин - не просто писатель. Он как мост между прошлым и настоящим, между устной традицией и литературой, между ремеслом и искусством. Его сказки не стареют, потому что в них находится человеческая душа, живая, простая, но глубокая. Он писал так, как говорят у печки, у костра, в рыбацкой лодке. Его язык - это звучащая культура, его герои - это люди с улиц и берегов Русского Севера, а его сказ - это песня о жизни, полной труда, юмора, фантазии и надежды.

Автор: Мария Зинина

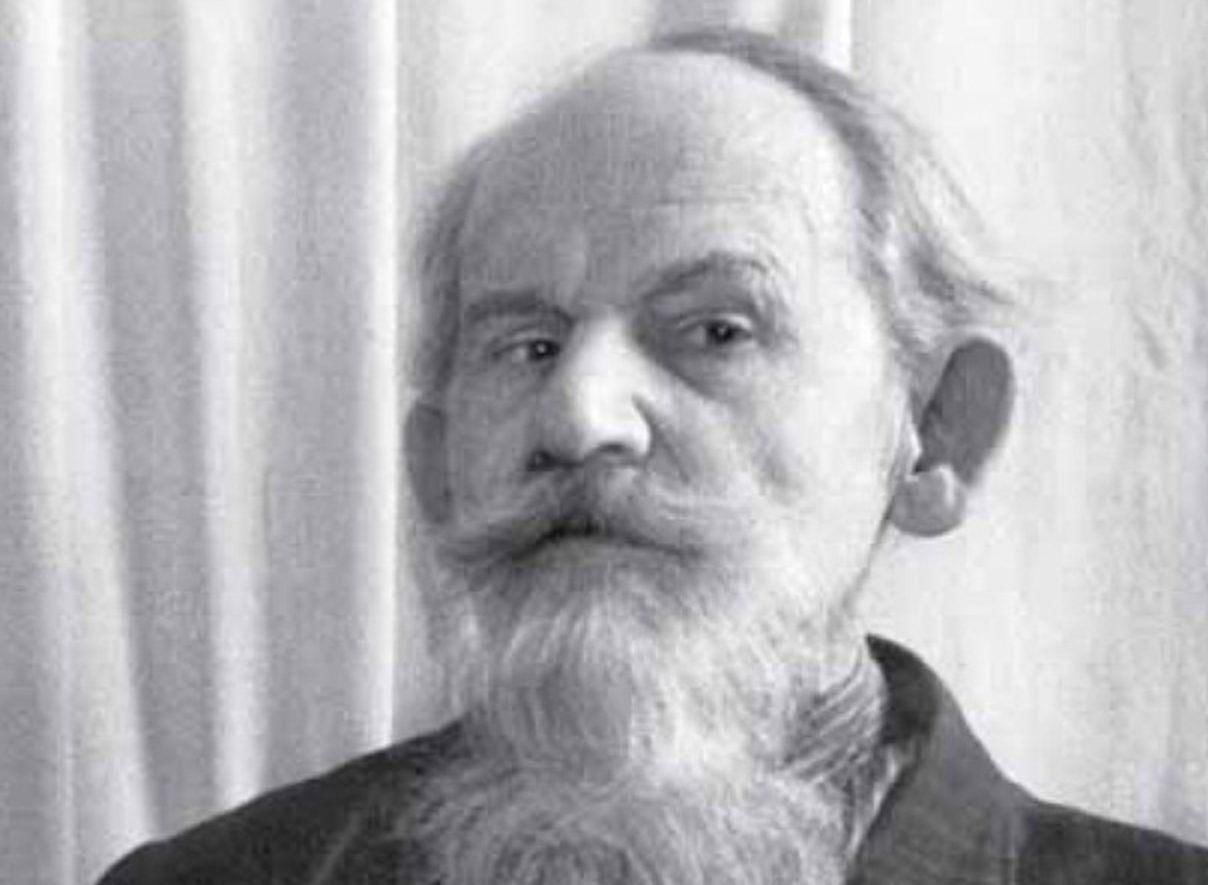

Фото: Шергин, из свободных интернет источников